【撮影した思い出】大量の写真の管理や活用法

こんにちは、Fujiya(@fujiya_xyz)です

高機能なカメラがスマホに搭載されるようになり、気軽に撮影が出来るようになりました。

思い出がたくさん増えたり、記録が残しやすいのは良いのですが、撮影した写真の管理が大変になっています。

スマホのメモリー容量も一昔前に比べれば桁違いですが、全部写真や動画で埋めるわけにもいかないし、埋まったとしても結局管理が必要になります。

また、僕が読んだミニマリスト系の本にも、物を処分するときに、捨てにくいもの(例えば、思い入れがある物)は写真を撮ってから捨てるという方法が載っていました。これもデータを圧迫するなと。

今の世の中、生活が色々と電子化しているので、データの管理もしっかりとやっていかないといけないですよね。物理的な物と違って、部屋が散らかることも無く、目に見えにくいので意識してやっていく必要があると考えています。

この記事の内容

- 僕が管理している方法

- 写真データの活用方法

スマホの写真の管理はどのようにするのか問題

気軽に写真や動画が撮影できる現在、気づけばメモリーを圧迫してる、、なんてことを経験している人はたくさんいるのではないでしょうか。

GoogleやMicrosoftなどクラウドサービスを使えば自動でバックアップを取ってれる便利なサービスもありますが、データ量によっては、いずれは限界が来るでしょうし、そもそも周りにはクラウドサービスの意味が分かっていない人や自動バックアップになっている事を気づいていなくて、相談に乗ったこともあります。

気付いた時には何千という画像や動画データがあった、これを1つ1つ整理していくのかと思うと気が遠くなりますよね。

僕の管理方法

僕はiPhoneを使用しているのですが、Googleフォトを組み合わせて管理をしています。

- 毎月撮影した写真を断捨離(iPhone写真アプリ)

- 必要な写真をすべてGoogleフォトにバックアップ

- バックアップしたデータをPCで大容量のハードディスクへ

以上のような流れで管理してます。

最初の写真アプリでの断捨離が一番面倒な作業です。また、断捨離する時期については“人によって異なる”と思います。写真を多く撮る人は週に1回、全然撮らない人は半年に1回などですね。

僕の場合は、年に1回にしていましたが、断捨離が結構大変だったので最近は月に1回に断捨離しています。

次に、抽出した写真を全てGoogleフォトにバックアップしていきます。Googleフォトの機能で、撮った写真を全て自動でバックアップする機能もあるのですが、断捨離の工程は一緒なので、今のところオフにして、手動でバックアップしてます。

そして、バックアップした写真をGoogleフォト内でアルバムにします。例えば、「2024年4月」という感じです。そのアルバムをPCでダウンロードし、外付けの大容量ハードディスクに保存するという流れです。

ハードディスクの容量は2TB(テラバイト)です。ちなみにAmazonで購入したハードディスクを使用してます。

撮った写真の活用法

大量の写真や動画を保存しておくだけではもったいないです。あまり手間がかからずに活用する方法を教えます。

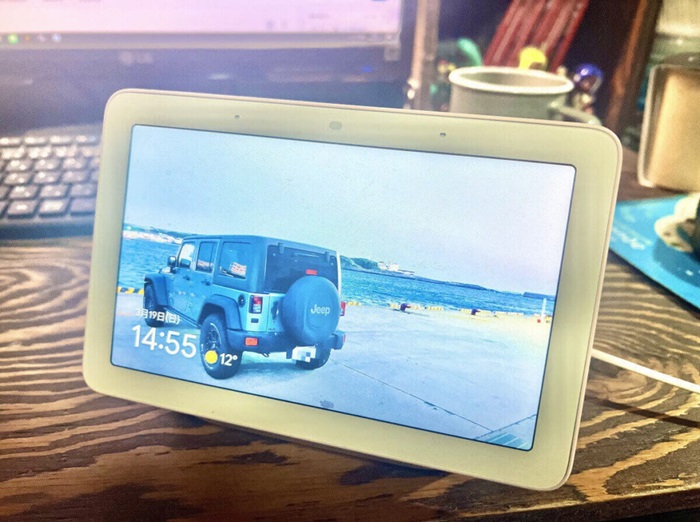

クロームキャストやネストハブをフォトフレームにする

おそらく、これが一番手間が無く、簡単だと思いますし、僕もやってます。

Googleフォトにフォトフレーム用のアルバムを作成して、歴代の写真を厳選し、保存することで、思い出の写真を昔のモノから最新のものまで、フォトフレームに表示してます。

僕はGoogleネストハブとクロームキャストを両方使用してます。

クロームキャストは居間にあるテレビで、ネストハブは自分の部屋で、という感じで使用していますが、大量の写真がランダムで表示されます。ボーっとしている時に、写真を見ることで和むことが出来るし、リビングで家族でも結構楽しめるのでおすすめ。

趣味用のフォトブック作成

もうかれこれ10年からになりますが、毎年1年間のアウトドアの記録としてフォトブックを作成してました。

しかし、実は今年からやめてしまいました。理由は、コロナショックを経て、ライフスタイルの変化もあり、続けるのが大変になったからです。

1年間の写真を見直す作業が結構大変で、それをうまくレイアウトするのも手間だったからです。最近はキャンプに行く回数も減ってしまったので、思い切ってやめることにしました。

フォトブック自体は、思い出として形にすごく良いモノです。振り返ってみてみると本当にホッコリします。時間とパワーのある人は是非オススメです。

利用したサービス:しまうまプリント

今回の記事は以上になります。

僕が行っている写真の管理と活用法について書きましたが、お読みいただきありがとうございました。

また次回の記事でお会いしましょう。